福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

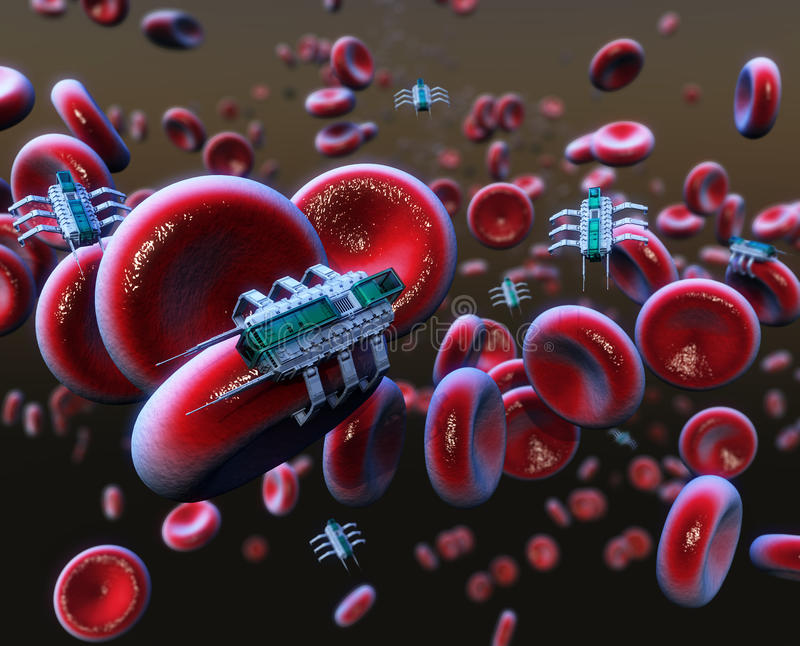

2025年,中国机器人行业迎来历史性转折点——随着AI大模型、核心零部件国产化、多模态交互三大技术的突破,机器人正从“执行工具”向“智能体”进化。全球制造业与服务业的底层逻辑被重塑,中国不仅稳居全球最大机器人消费市场,更凭借技术优势与生态布局,开启从“规模

2025年,AI与机器人的融合已从实验室走向规模化应用。AI大模型通过实时环境感知与任务规划,使机器人自主学习效率提升3倍,可跨场景完成复杂工艺的动态决策。例如,在工业场景中,AI赋能的机器人能根据生产线变化自主调整作业流程,响应延迟缩短至10ms;在医疗领域,手术机器人通过力反馈技术实现0.5mm血管缝合精度,操作效率提升40%。

中研普华产业研究院发布的《2025-2030年中国机器人行业市场分析及发展前景预测报告》指出,AI大模型渗透率已从2020年的5%跃升至2025年的40%,预计2030年将达70%。这意味着,未来五年机器人将具备更强的自主学习与跨场景决策能力,从“执行工具”升级为“智能体”,推动工业无人化与服务场景智能化加速落地。

谐波减速器、伺服电机等核心部件的自主化率显著提升,成为产业突围的关键。国内企业通过材料创新与工艺优化,使无框力矩电机扭矩密度提升至15Nm/kg,成本降低40%;行星滚柱丝杠交货周期从6个月缩短至3个月,供应链韧性显著增强。根据中研普华产业研究院的调研,2025年国产核心零部件占比已从2024年的40%提升至45%,预计2028年将超过50%。

这一突破直接降低行业成本——国产工业机器人平均售价已降至15万元以下,部分企业毛利率虽下降至22%,但市场份额持续扩大。核心零部件的国产化不仅提升了供应链稳定性,更推动中国机器人企业从“低端组装”向“高端制造”转型,为全球市场竞争奠定基础。

机器人正从“功能执行”向“情感交互”延伸。触觉反馈、语音识别与视觉识别的融合,使机器人能感知环境变化并主动响应。例如,服务机器人通过触觉传Kaiyun感器识别用户力度,调整扶抱动作的柔顺性;教育机器人通过语音交互与表情识别,提供个性化学习辅导。这种“感官”升级不仅拓展了服务机器人的应用场景,更推动其向C端市场渗透——家庭清洁机器人渗透率达38%,教育娱乐领域机器人进入2000所学校,成为互动教具。

2025年,工业机器人仍占据市场主导地位,但应用场景正从传统汽车制造向新能源、半导体等领域渗透。汽车、3C电子、新能源三大行业占据工业机器人需求的65%,其中新能源汽车领域对重载机器人的需求年增速达45%。光伏锂电企业对洁净室机器人的采购量两年间增长8倍,医疗器械行业对精密装配机器人的需求爆发式增长。

中研普华产业研究院《2025-2030年中国机器人行业市场分析及发展前景预测报告》预测,2030年工业机器人市场规模将突破1.12万亿元,但其在整体市场中的占比将小幅下降至62.4%,主要由于服务机器人和特种机器人市场的快速崛起。这种结构变化背后,是制造业智能化转型的深层需求——到2030年,制造业中机器人的应用覆盖率将达到30%以上,极大提升生产效率和产品质量。

服务机器人是未来五年最重要的增长引擎。2025年,服务机器人市场规模突破850亿元,预计2030年将达9000亿元,年均复合增长率高达18.7%。这一增长的核心驱动力是人口老龄化与消费升级——医疗康复类服务机器人出货量将在2030年达到150万台,市场规模较2024年增长近8倍;家庭清洁机器人渗透率持续攀升,成为智能家居标配。

中研普华产业研究院在《2025-2030年中国机器人行业市场分析及发展前景预测报告》中强调,服务机器人的竞争关键在于“功能性与情感交互的平衡”。例如,部分人形机器人通过情感计算技术,可识别用户情绪并主动提供心理支持,这种“工具+陪伴”的属性使其在教育、养老领域快速落地。

特种机器人在电力巡检、应急救援等场景的渗透率持续提升。国家电网计划到2025年实现变电站巡检机器人全覆盖,带动稳定市场需求;农业植保、矿产勘探等新场景正成为增长极。例如,排爆机器人通过远程操控与自主避障技术,显著降低人员风险;农业采摘机器人通过视觉识别与柔性抓取技术,实现水果的无损采摘,损耗率低于人工。

“机器人即服务”(RaaS)模式正在重塑行业商业模式。通过租赁形式商业化部署机器人,客户初期投入成本降低60%;物流企业的RaaS平台通过提供机器人硬件、软件与运维服务,使中小企业无需前期投资即可实现仓储智能化。这种模式不仅扩大市场覆盖面,更推动机器人从“一次性销售”转向“长期服务”。

中研普华产业研究院指出,RaaS模式的普及将重构产业链价值分配——到2030年,数据服务将成为新的盈利点。例如,工业互联网平台通过分析机器人运行数据,为客户提供预测性维护、能效优化等增值服务,这种“硬件+服务+数据”的生态闭环,正在成为行业头部企业的核心竞争力。

中国机器人企业的全球化步伐正在加快。2025年,国产企业海外营收占比预计从2023年的12%提升至25%,一带一路沿线国家需求激增。例如,部分企业复用智能驾驶技术降低人形机器人研发成本;电池能量密度提升50%,延长机器人续航,构建技术壁垒。这种“技术输出+本地化生产”的模式,正在帮助中国企业在全球市场占据优势。

中研普华产业研究院《2025-2030年中国机器人行业市场分析及发展前景预测报告》预测,到2030年,中国有望以32.7%的份额领跑全球人形机器人市场。这种领先不仅体现在规模上,更体现在标准制定能力上——中国已主导制定18项机器人国际标准,覆盖安全规范、性能测试等领域,为全球产业生态构建提供“中国方案Kaiyun”。

未来五年,机器人将具备更强的自主学习与跨场景决策能力。脑机接口技术与机器人的结合,正在重塑人机交互方式;具身智能技术的突破,使仿生机器人通过模仿人类肌肉-骨骼-神经系统的协同机制,实现复杂地形的自适应行走。中研普华产业研究院认为,这种“类人智能”的进化,将推动机器人从工业场景向农业、建筑、能源等领域延伸,形成真正的“通用智能体”。

产业竞争的核心将从“技术壁垒”转向“生态壁垒”。企业需构建“技术储备+场景落地+生态协同”的三维能力:在技术上,聚焦高精度传感器、减速器等“卡脖子”领域;在场景上,优先选择B端先行、C端待启的领域,如工业巡检、物流仓储;在生态上,通过产学研合作、标准制定、资本运作,构建开放的创新体系。

投资热点正从硬件制造向数据服务、AI赋能、核心零部件国产化等领域转移。例如,关注生态构建者,布局具身智能、大模型赋能方向;关注核心零部件企业,投资高精度传感器、减速器等领域。中研普华产业研究院建议,投资者需平衡长期价值投资与短期回报,优先选择具备技术壁垒、场景适配性强的企业。

2025-2030年,中国机器人产业将迎来爆发式增长期,市场规模突破3000亿元,年增速超15%。这场由技术驱动的产业革命中,企业需把握国产化替代、服务化转型及跨界融合等机遇,同时警惕技术迭代、市场竞争及伦理争议等风险。

中研普华产业研究院将持续跟踪机器人产业发展动态,为行业内外人士提供有价值的参考。如需获取完整版报告及定制化战略规划方案,可点击《2025-2030年中国机器人行业市场分析及发展前景预测报告》。在这场万亿级市场的竞争中,唯有聚焦核心技术、深化场景应用、构建产业生态的企业,方能抢占先机,引领全球机器人产业新纪元。

3000+细分行业研究报告500+专家研究员决策智囊库1000000+行业数据洞察市场365+全球热点每日决策内参

Copyright © 2025 开云智能科技中国股份有限公司 版权所有 备案号:晋ICP备2023022755号-1